你有没有发现,在某些特殊时刻,我们对某些人的好感会突然增加?例如,当你身处一个陌生的环境,或者感到压力倍增时,是否会更倾向于靠近那些能给你安全感的人?最近,一项发表在《科学》(Science)杂志上的研究揭示了这种奇妙现象背后的神经机制。研究表明,在面对生存威胁时,小鼠(是的,就是我们的小伙伴小鼠)的社交偏好会发生意想不到的转变——从偏爱“小姐妹”转为更喜欢“好兄弟”!

这项研究并非空穴来风。科学家们通过一系列巧妙的实验发现,无论是雄性小鼠还是雌性小鼠,在通常情况下都更喜欢与雌性同伴互动。这或许是因为,在自然界中,异性互动往往与繁殖和生存息息相关。但是,当科学家们给小鼠制造一些“生存压力”,比如让它们闻到天敌的气味,或者让它们经历恐惧的场景,小鼠的社交偏好就发生了惊人的变化——它们开始更喜欢与雄性同伴待在一起!

为了揭开这一转变背后的秘密,科学家们祭出了“黑科技”——双色纤维光度Ca2+记录技术,这是一种能够实时监测大脑神经元活动的技术。通过这种技术,科学家们发现,当小鼠感受到生存威胁时,它们大脑中一个叫做“腹侧被盖区”(VTA)的脑区开始活跃起来。这个VTA脑区可不简单,它可是大脑中负责“奖赏”和“动机”的关键区域,与多巴胺的分泌密切相关。

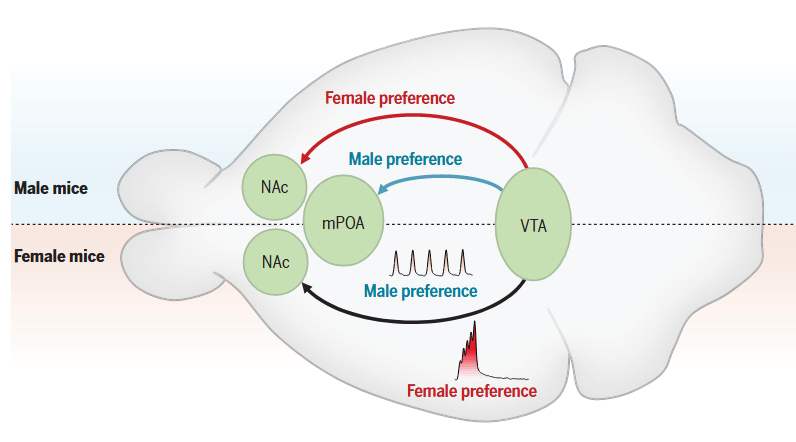

更令人惊讶的是,科学家们还发现,VTA脑区与大脑中另外两个区域——“伏隔核”(NAc)和“内侧视前区”(mPOA)之间的连接通路,在雄性和雌性小鼠身上表现出截然不同的活动模式。

在雄性小鼠中,VTA与伏隔核(NAc)之间的通路,通常负责让它们喜欢与雌性同伴互动;而VTA与内侧视前区(mPOA)之间的通路,则会在生存威胁出现时被激活,促使它们更喜欢与雄性同伴待在一起。

在雌性小鼠中,情况则更加微妙。科学家们发现,VTA-NAc 通路的神经元放电模式会发生改变。通常情况下,它们会以一种“脉冲式”的方式放电,促进与雌性同伴的互动;但在生存威胁下,这种放电模式会转变为“持续式”,从而让它们更喜欢与雄性同伴待在一起。这两种放电模式与多巴胺的释放方式有关,进而影响伏隔核(NAc)中两种不同类型的神经元(D1R和D2R)的活动,最终决定雌性小鼠的社交偏好。

简而言之,这项研究揭示了一个惊人的事实:面对生存威胁时,我们对“安全感”的需求可能会超越对“繁衍”的需求,从而改变我们的社交偏好。

这项研究不仅加深了我们对大脑如何处理社交信息的理解,也为我们更好地理解人类的社交行为提供了一些启示。也许,在未来的某一天,我们可以利用这些知识,帮助那些在社交方面遇到困难的人,更好地适应社会环境。